強度行動障がい支援者養成研修を受けての社外研修|指導員T・K

今回、熊本で行われた「強度行動障がい」についての社外研修に参加させていただきました。2日間の熊本研修ということもあり参加した私を含め社員4名全員が気合を入れての参加でした。

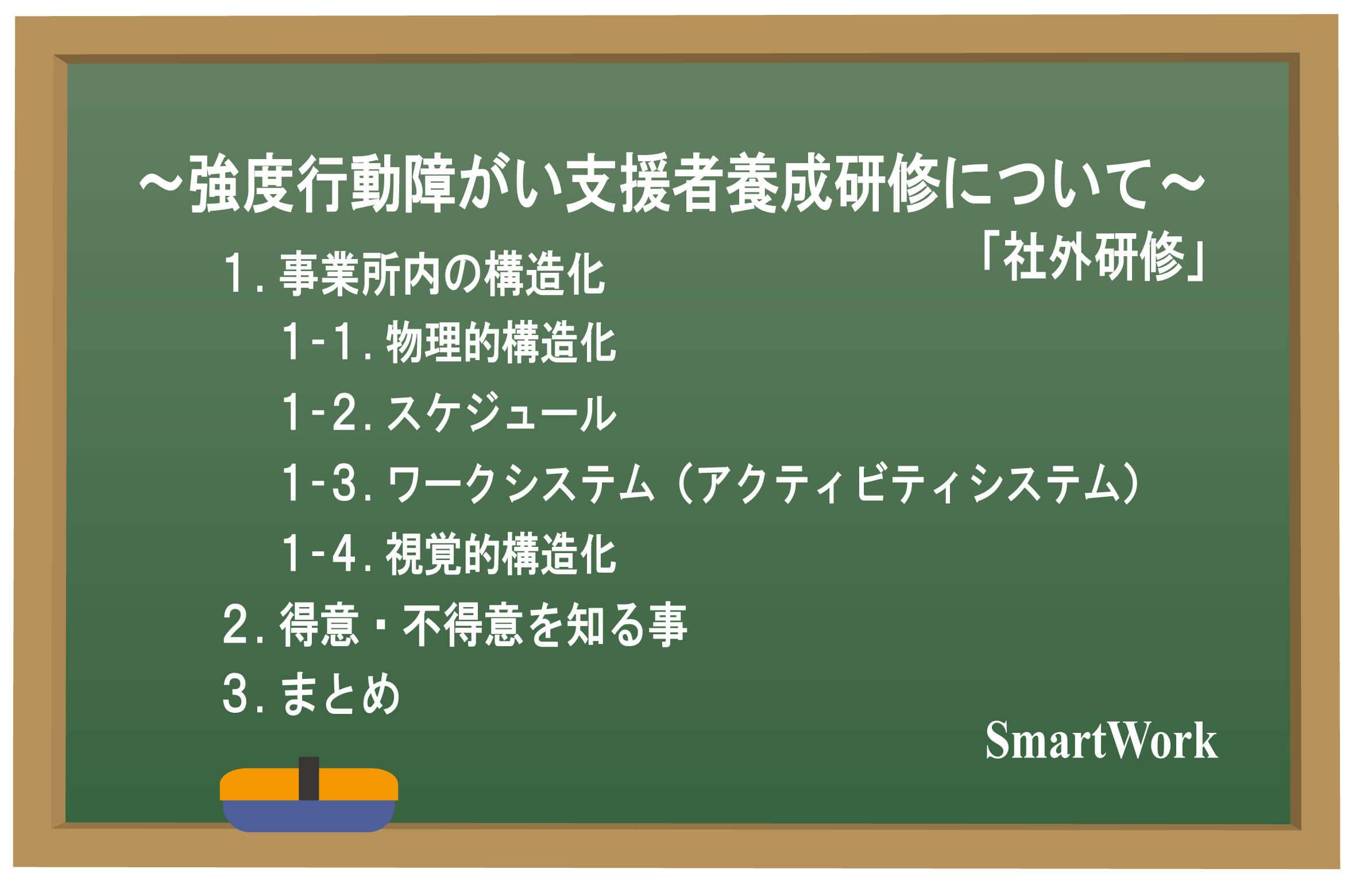

Contents

事業所内の構造化

今回の研修内容は大きな柱として強度行動障がいについてなのですが、それぞれ細かく項目があり2日間すべてが大変勉強になりました。その中でも私は【事業所内の構造化】に強く興味を惹かれました。

構造化と一概にいっても物理的構造化・スケジュール・ワークシステム(アクティビティシステム)・視覚的構造化の主に4つ構成されています。それぞれを分析・構築していく事で上手く機能していきます。

物理的構造化

物理的構造化・・・例えば事務所の中を区切って作業をしてもらう事ではありません。その場所の意味を伝えることや居心地をよくすることになります。

スケジュール

スケジュール・・・1つの活動を提示したもの 「いつ」「どこで」「何を」

例…今日のお仕事は○○さんと○○さんのお二人で○○のお仕事をして頂きます。

ワークシステム(アクティビティシステム)

ワークシステム(アクティビティシステム)・・・1つの活動場所でいくつかの活動を提示したもの「何を」「どのくらい」「どうなったら終わりなのか」「終わったら何があるのか」

例…今回の○○のお仕事は○○のリストを100件作成して頂ければ作業完了です。

視覚的構造化

視覚的構造化・・・衝立をたてる カーテンで仕切る・○○の作業はここでして下さいなどがあればカーペットや作業台の色などを変えるなど得意・不得意を知る事。

得意・不得意を知る事

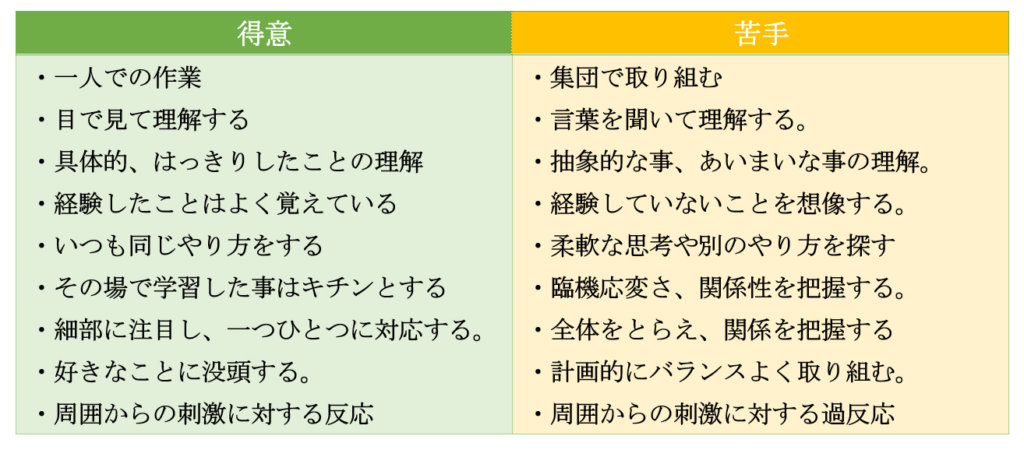

それぞれの構造化の内容を知ることが出来ましたが、そもそも構造化の構築の前に利用者さんそれぞれの得意・不得意を知る事が大切だと思いました。例は以下の通りです。

利用者さんと仕事をしていく上で利用者さんごとの得意不得意の把握、仕事をお願いするときにどこまでお願いするか、スケジュールや頼み方なども重要になっていきます。

例えばマイペースに作業を進めるのが得意で一人での作業を好む利用者さんにその逆をお願いしても思ったような結果は得られず利用者さんも不満がたまってしまいます。

一人一人の得意・不得意を知りその上で構造化を進めていく事が大切です。

その為、今回の研修を受けて自社内で利用者さんに向けてアンケートを実施予定です。

【一番大切な事は一人一人にあった対応・環境作りをしていく事】

まとめ

今回2日間の研修で学ばせて頂いた事は、今まで以上に一人一人をよく理解していく事だと思いました。その為には、それぞれの利用者さんとコミュニケーションを取る中で得意・不得意を把握して利用者さんの一人一人が過ごしやすくお仕事がしやすい環境を作っていく事を意識し職員も含めよく話し合い・共有していきます。